今回は『コーティング』で塗装が増えるのか?という疑問に対して実験、検証した記事になっています。

こんにちはコーティングマニアのテールウォーカー@tailwalker020です。

コーティングして塗装が増えるんですよ〜みたいのを以前は言っている人達がいましたが、今は『コーティングしたから塗装が増える?そんなわけないじゃん』っていう人も増えてきたと思います。

そういうのが流行った時は今より情報も確かに少なかったように感じますし、TW(テールウォーカー)自身も『これが本当なら最高のコーティングじゃん』って思いながら憧れの目線で見てました^^

テールウォーカー

テールウォーカー

以前のことはどうでもいいんですが、ブログやユーチューブで情報を発信できるのは非常に良いことなのですが『明らかに誤魔化してるじゃん』みたいなのもありますよね。

自分も動画をうまく使って説明したいのですがセンスがゼロの為、動画編集スキルがある人が羨ましくて仕方がありません 笑

今回は実際にコーティングをしてみて塗装の膜厚が上がるのか?

仮に〇〇μm(ミクロン)増えたらどうなるのか?というのを説明していきます。

TWはコーティングをしても膜厚は増えないと思っている派です。

理由としてはこちらの記事に書いてありますので興味のある方はどうぞ

コーティングの膜厚を測る実験方法

コーティングの膜厚を測る条件として行う作業はこちら

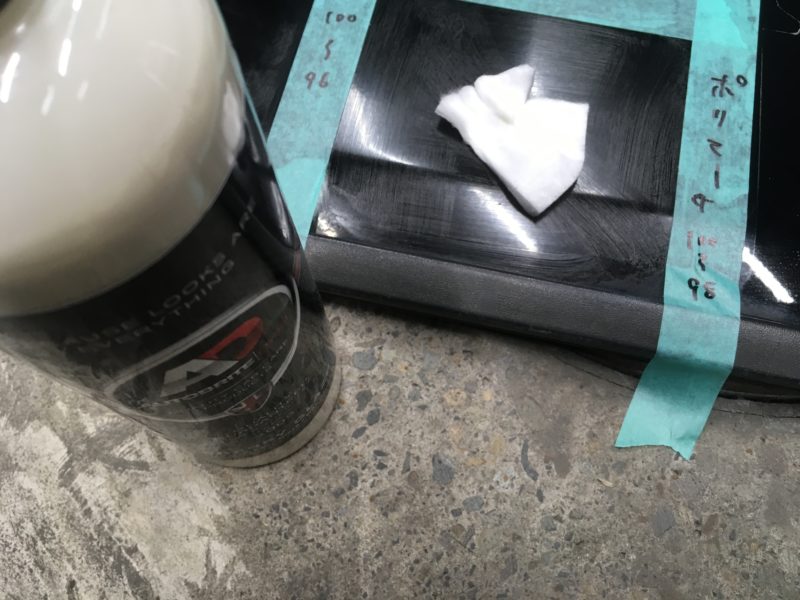

- パネルをケミカルでキレイにして、研磨して塗装面を完全にリセット

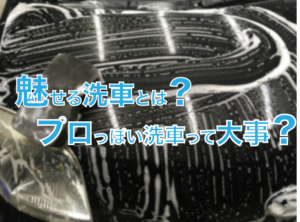

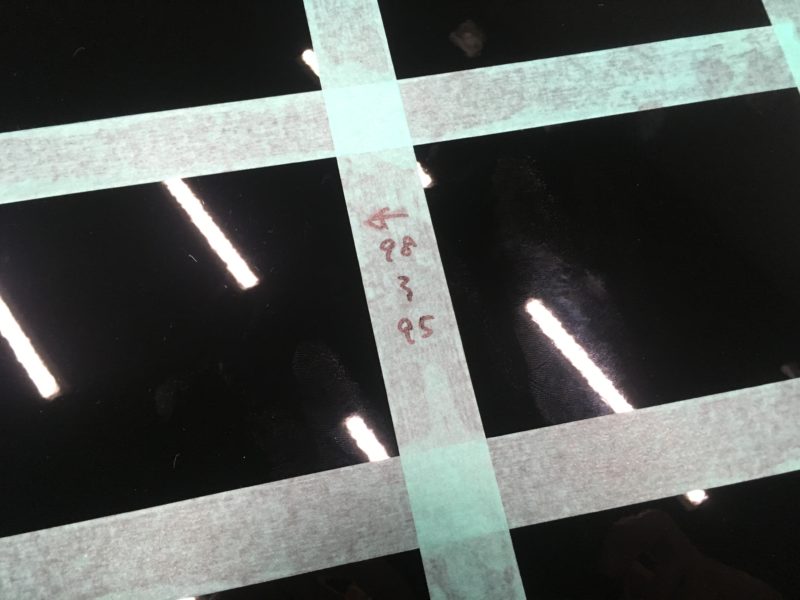

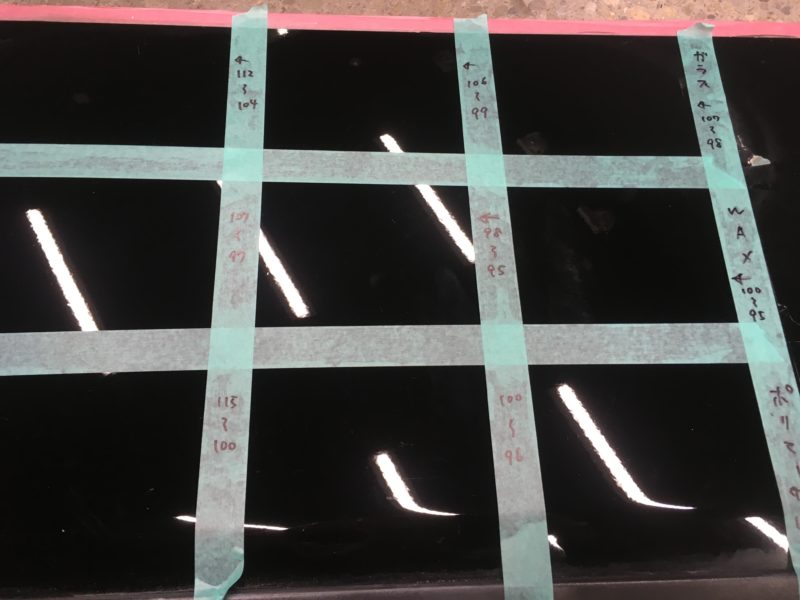

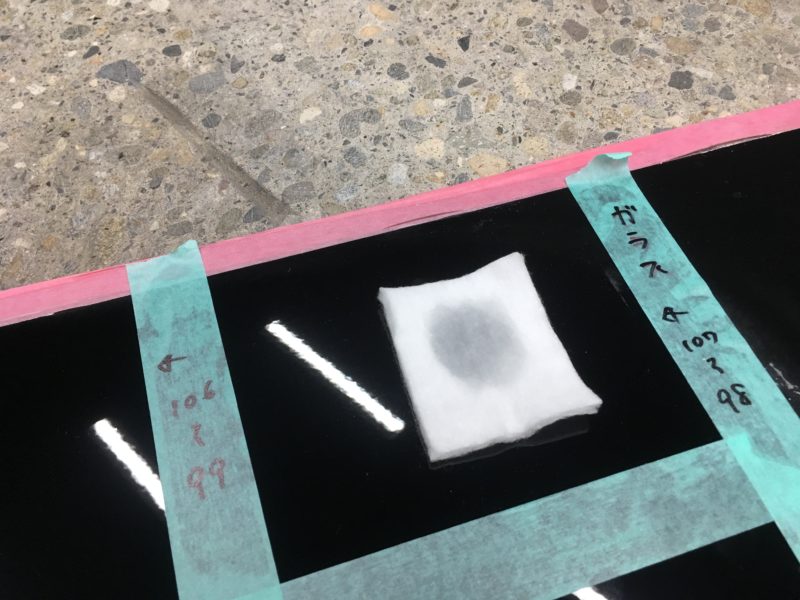

- パネルをマスキングにて区切ったあと膜厚計で測定、分かるように記載

- コーティングを施工する。塗りっぱなしの状態と拭き取った状態で分ける

- その状態で膜厚を測り、コーティングを施工することによって膜厚が増えるのか確認

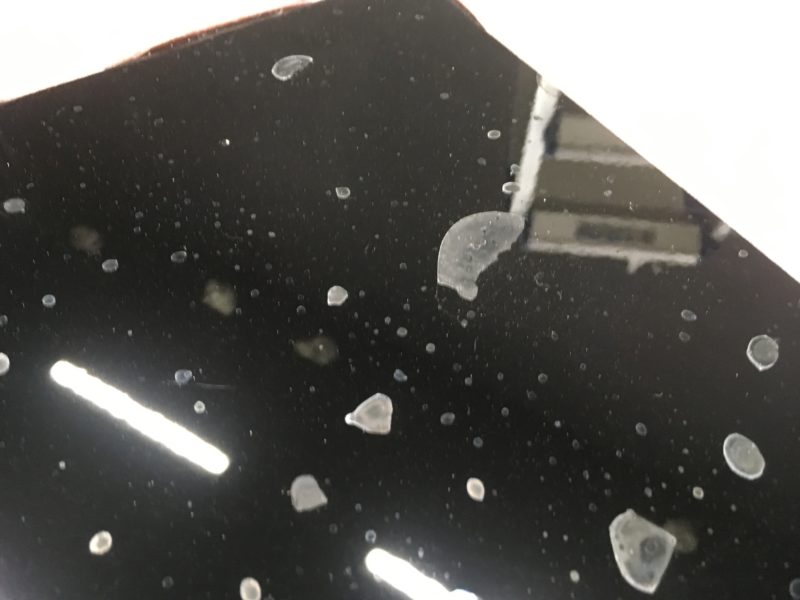

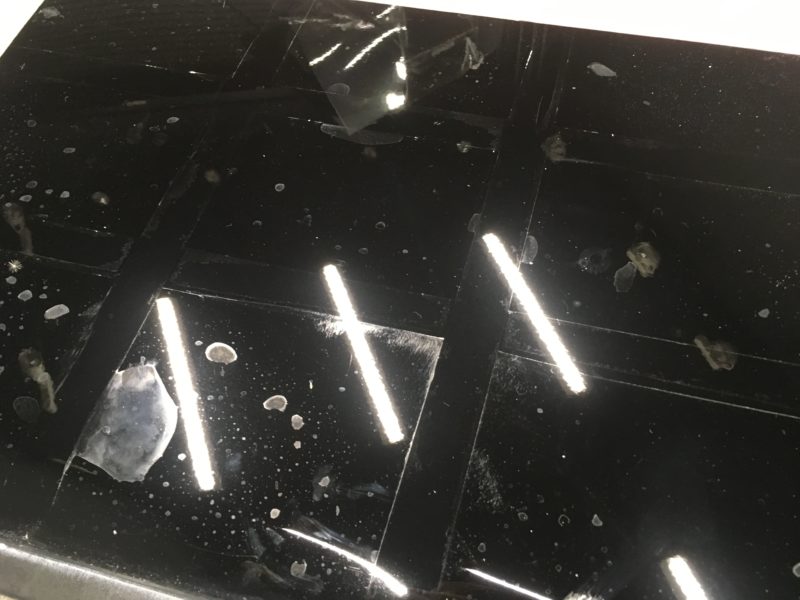

シミだらけの塗装面をクリーニングして、研磨する

パネルを区切り膜厚測定

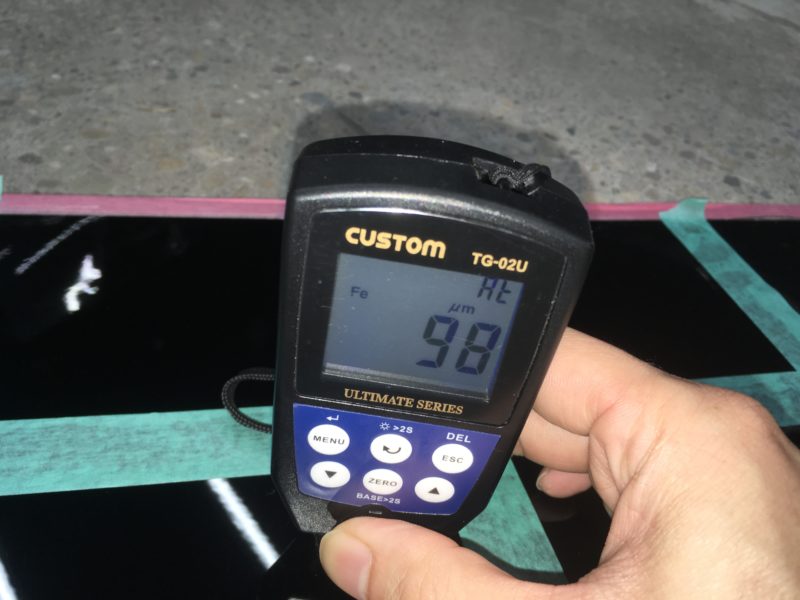

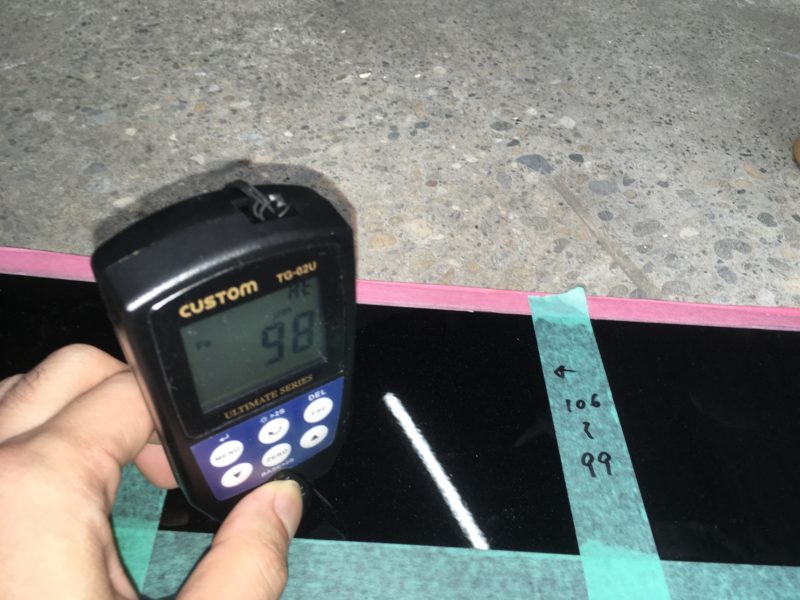

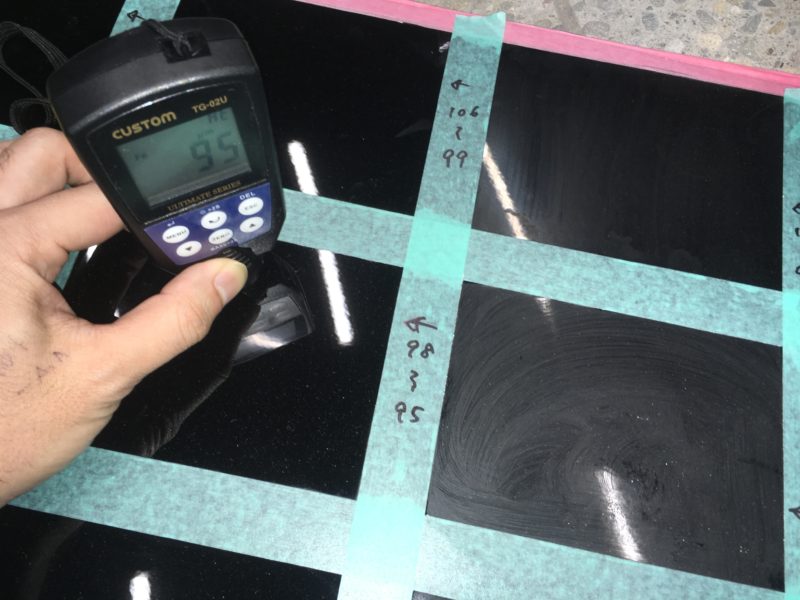

そしたら上記の写真のように塗装の厚みを測る膜厚計を使って測定(膜厚計について詳しく知りたい方はこちら)

膜厚計の基本として塗装の面から鉄板の部分までの距離を測定する計測器になっています。

塗装は年代にもよりますが基本的に100μm(0.1mm)ぐらい。

各メーカーでも違いますが、最近の新車だと膜厚は80〜120μmあたりのイメージですね.

測定箇所が1mm違うだけで膜厚は変わるので全体的に測って多いところ、少ないところの測定を行います。

コーティングを3種類施工

コーティングは3種類施工していきます。

まあ本命はガラスコーティングの膜厚の結果がどうなるかですね。

ちなみに基本的に塗装の研磨できる部分は塗装表面のクリアーになりますが、20〜30μmぐらいが限度に近いレベルと思ってもらっていいと思います。

もちろん塗装の厚みはメーカーでも違いますし、間違っても20〜30μmが限度だからそれくらいまで研磨してもOKということではありません。

というかそれで大丈夫という人には大丈夫じゃないですよって言ってあげたほうが良いレベル。

そのことを踏まえた上で実験結果を見てもらえればと思います^^

コーティング後の膜厚測定結果

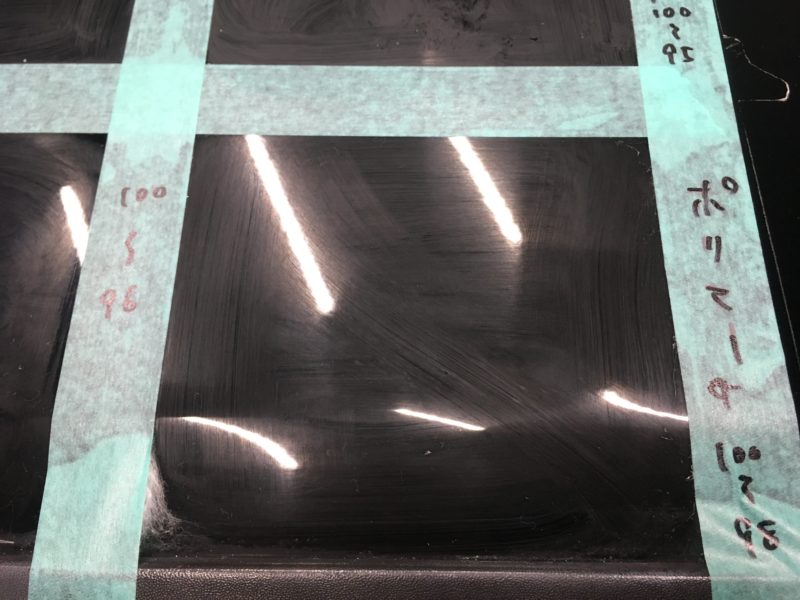

コーティングを施工して膜厚がどうなるかということですが順番的には施工して『拭き取り後』を一通り測定した後に『塗りっぱなし』状態を測定。

一番少ない数値を測定して膜厚が増えている増えていないで、膜厚の増減を把握していきます。

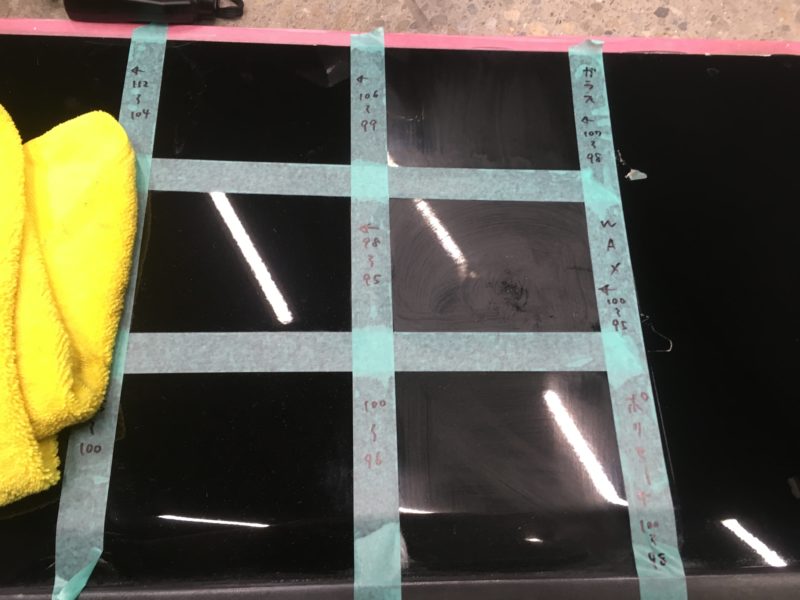

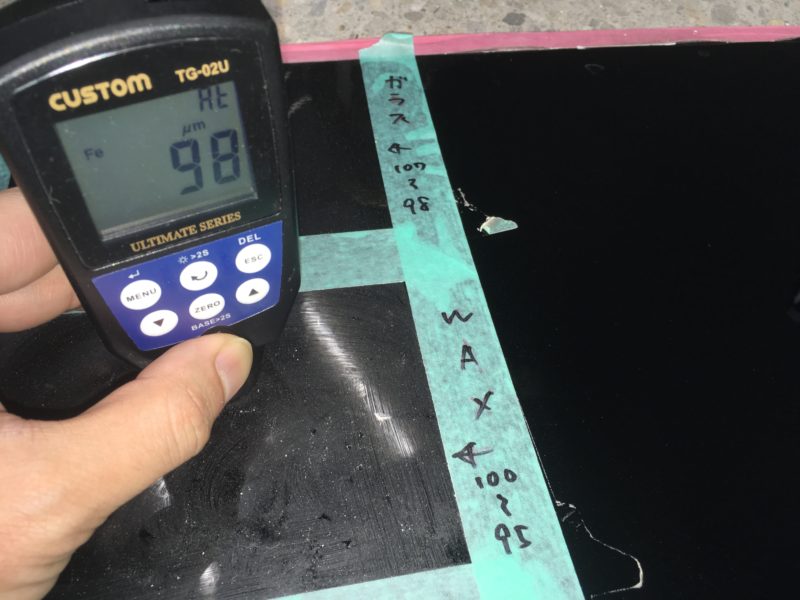

コーティング施工後拭き取ったあとの膜厚

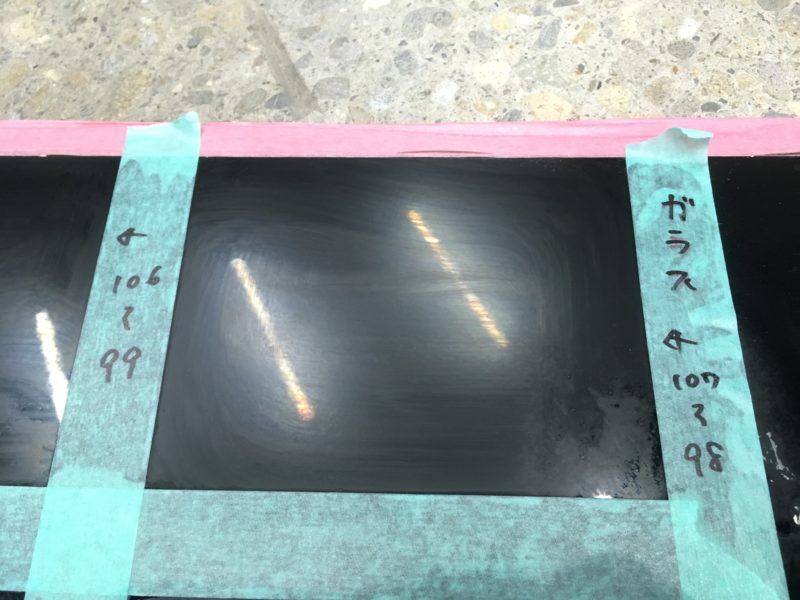

最初はガラスコーティングでの膜厚

次は天然ワックス

最後はポリマー

この条件で分かることは

- 拭き取ってしまった以上、コーティング施工後の拭き取り後は1μmにもない

- 以前からブログに書いていますがコーティングで塗装が増えることはない

- ガラスコーティングは凄そうに見えるが膜厚に関して差はない

- コーティングの宣伝の仕方だと膜厚が増えているような宣伝の仕方に見えるが増えてはいない

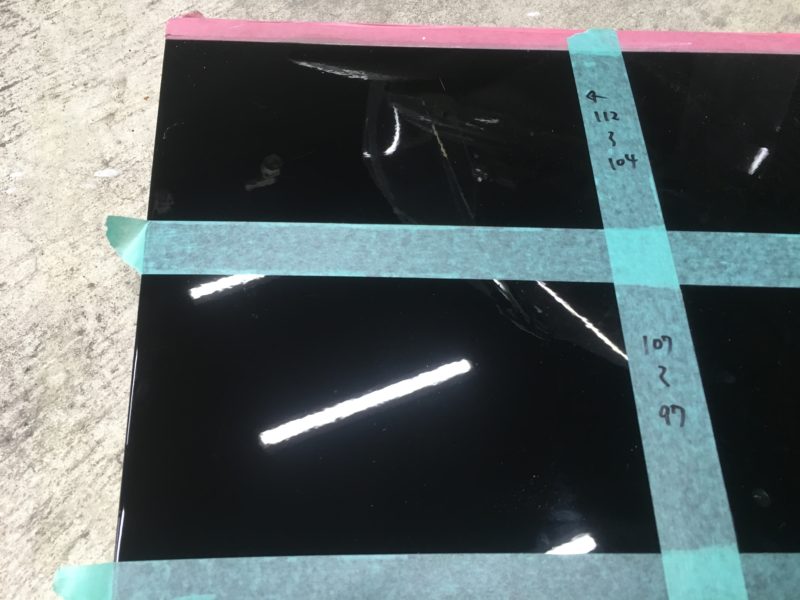

施工後塗りっぱなしの膜厚

正直、施工後拭き取った状態は結果を知っていたので理解済み。

恐らく、膜厚計を使っている人たちにとっては当然の結果であることが分かると思います。

ただコーティング施工塗りっぱなしの状態で測定する人はあまりいないかな(ムダだと分かっているので)

まあこの状態で施工して結果次第でどうなるか確実に分かるよね?っていう話になります。

て事で塗りっぱなしの状態の膜厚を見ていきます。

順番として

- ポリマー

- ワックス

- ガラスコーティング

ポリマーの場合

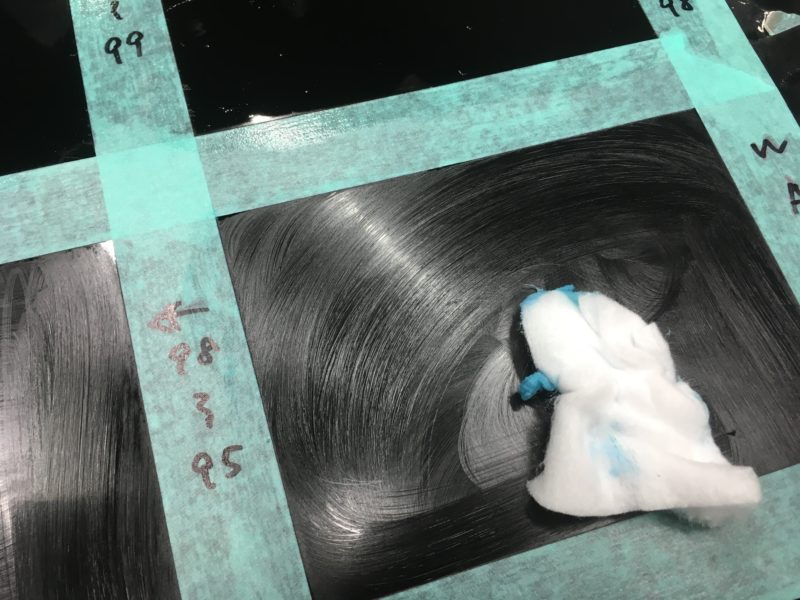

ワックスの場合

どこ測っても3μmぐらい増えている感じがありました。コーティングして多少膜厚が増えると言っているコーティングは施工して拭き取った後でもワックスを厚塗りしたぐらいの膜厚が増えるらしい(色々と矛盾点が見えます)

増えた要因として天然ワックスが一番固形状で塗り込めるというだけ

液体を塗り込んでも厚みは増えませんが、ペースト状の方が塗りこみ時に厚みをキープしやすいよねっていう話です。

上記の結果は数時間放置したレベルだったのですが1週間ぐらい放置して再測定すると、ほぼ施工前の膜厚と変わりませんでした(基本的に余計な成分が揮発することで薄くなる為)

ガラスコーティングの場合

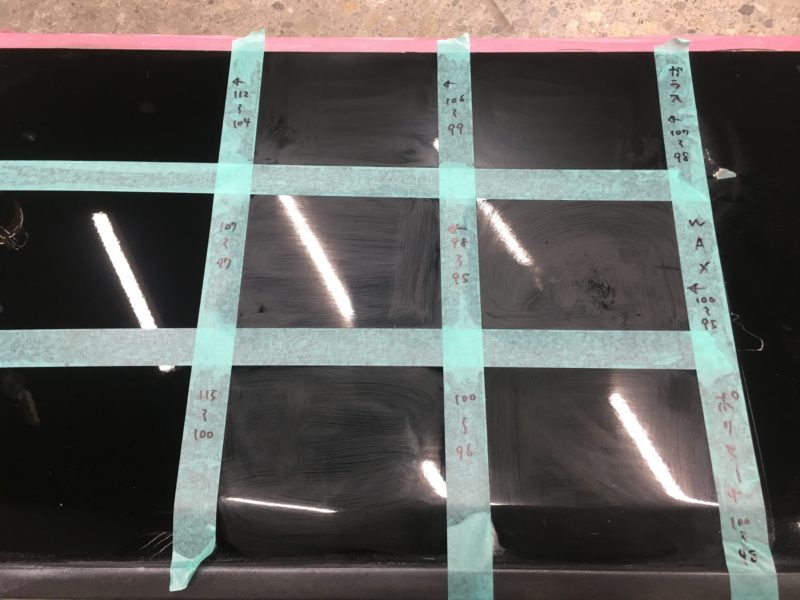

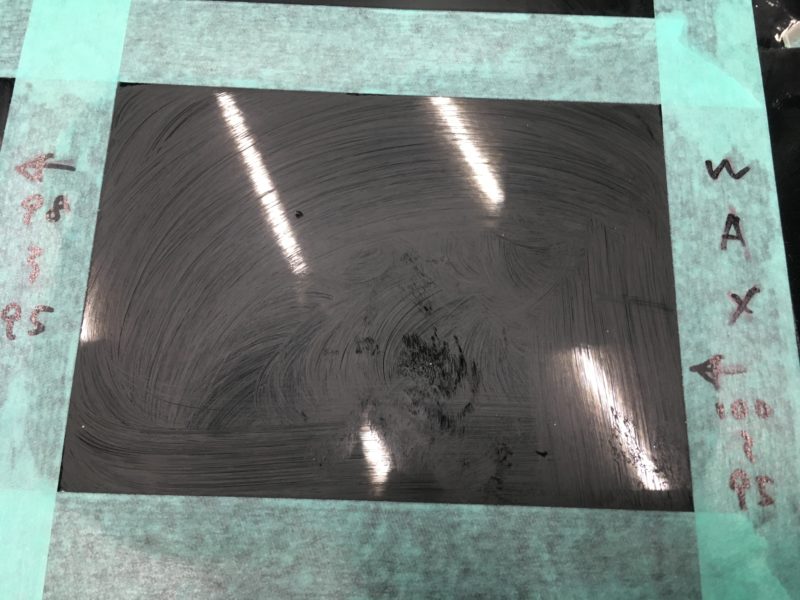

番外編 ネットリとしたガラスコーティングを塗りっぱなしで放置したらどうなる?

先ほど塗りっぱなしにて天然ワックスで多少ですが膜厚が増えると言う結果が出ました。

塗りっぱなしで膜厚が増えるのは物理的に厚みがあるかないかです。

さっきのガラスコーティングは粘度の低いコート材を使用していたので、今回は粘度の高いコート剤を使用しました。

ってことで塗りこみ

こちらもワックスと同様に硬化後、測定した時は増えている感じはあったのですが、しばらく放置して測定したら施工前の膜厚とほぼ代わりはありませんでした。

部分的に厚みが増えている部分もあったのでその辺は増えている傾向はありましたが、基本は変わらないという事で問題ありません

拭き取る以上、塗りっぱなしの実験は意味のない結果になっていますし、膜厚が増えても上記のように塗り筋が見える、塗装がキレイに見えないのは問題(これを解決するならたっぷり塗ってレベリングされた時に平滑化されないと厳しい)

あえて言うなら粘度が高かろうが低かろうが、結果的に一緒であることが分かりますね^^

塗りっぱなしでも大きく膜厚がほぼ変わらない以上、コーティング施工後厚みが増えるのがないのが分かりますね。

コーティングで膜厚が増えた?

膜厚が増えるということは

上記でも触れていますが、クリアーの塗装は30μmよりないぐらい(あくまでも目安)

20μmも増えたら最強のコート剤になります

コーティングによって解決されたら、全てのディテイラーが使うコーティング剤になりますし塗装の常識をぶっ壊す感じに…

ありえませんが『理想のコーティング』によって20μm増えるとどうなるの?って思いますよね。

- 研磨しなくてもキズが全て埋まる

- 常に新車状態

- 研磨技術がいらない

- クリアーが剥がれてもコーティングを施工すれば元通り

- 塗装がいらなくなる

実際にこれを実現しようと思っても、マダラになったり、ムラだらけ、失敗した時にリカバリーするのが至難の技になると思われます。

仮に出来るようになっても、非常に難易度が高い施工方法になること間違いなし

コーティングよりも先に塗装技術に使われるでしょうね。

例えるならば

髪の毛=塗装

ジェルなどの整髪剤=コーティング

上記の構図は基本的に変わりませんが、20μm増えるということは『整髪剤で髪の毛がはえる』という暴論レベルの話です。

20μmを研磨で削ろうとするとなかなか大変

状態にもよりますが、通常の研磨で削りきろうと思うと結構途方も無い作業になるレベルなので『こんなに増えるんですよ〜』っていうのは知識がないにも程があります。

どうしたら測定値が変わる?

膜厚計は基本的に上記の金属部分をしっかり押し当ててあげることが基本

これをしっかり押し当てないとか少し浮かしたような計測方法をとると測定値がずれます。

これが分かってしまうと明らかに悪意のある測定方法であるというのが分かりますね。

動画などで簡単に情報発信を出来るのは良いですし、便利ですが見る側もリテラシーがないと使いこなすのが難しい…

動画全盛期だからこそ、しっかりと情報を伝えてくれる人のを見たいものです^^

数値に置き換えて説明できるのは大事ですが、その計測方法を誤魔化してしまうのはちょっと…

動画でも説明しています

まとめ コーティングをしても『膜厚は増えない』

- コーティング拭き取り後、膜厚は変わらない

- 塗りっぱなしでも、膜厚はほとんど変わらない

- 塗りっぱなしだと塗装の美観は崩れる

- 大量に膜厚が増えると弊害は大きい

- コーティング後膜厚が増えるというのは疑問

- 膜厚計で施工後に大きな差が出るなら、再測定、膜厚計の使い方の見直し、校正が必要

実験の結果から膜厚は施工後は基本的に変わらないのが分かりますね。

正直、業界内でもコーティングを理解していない人は多いです。

だからコーティングは施工後に平気で膜厚が増えるなんて言ってしまうんですけどね

最近はプロがそのような事を言うのは減ってきましたが、片手間でコーティング事業をしている業者も増えてきているので分からないまま喋ってしまっているのが現状なのかな?

まあメーカーの人でも???っていう人は多いです。

研究者が検証してそう出ているので間違い無いですって言われたこともあります^^;

そうで有れば、上記の実験結果をどうすればそのような結果になるのか教えて欲しい(真面目に)

どの業界もそうですが、メーカーが公表していることと現場での結果がイコールになることは少ないですね^^;

プラシーボ効果に惑わされず、自分の感覚や結果から答えを出すのが良いかと思います。

ぜひ参考にしてみてください。

以上、テールウォーカー@tailwalker020でした.